Horizon Europe : les priorités stratégiques 2021-2024 sont fixées

Horizon Europe : les priorités stratégiques 2021-2024 sont fixées

Publié par Gaëtan Claeys le jeudi 1 avril 2021

Recherche, innovation, enseignement supérieurLa Commission européenne a publié, le 15 mars 2021, le plan stratégique d’Horizon Europe fixant les priorités des 4 premières années de ce programme-cadre R&I, doté d’une enveloppe de 95,5 Md€.

Pour garantir une cohérence et les synergies entre les priorités politiques de l’Union européenne (une Europe verte et climatiquement neutre, une Europe digitale, une Europe résiliente), le Plan de relance européen (Next Generation EU) et le programme cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, la Commission européenne a, avec le concours des Etats-membres, élaboré un plan stratégique portant sur les quatre premières années du programme-cadre (2021-2024). Le programme-cadre est structuré en trois piliers et repose sur un socle transversal destiné à renforcer l’espace européen de la recherche.

Ce plan stratégique est une nouveauté du programme Horizon Europe : il constitue le fondement des programmes de travail qui donneront lieu aux appels à propositions de 2021 à 2024. Il définit quatre orientations stratégiques clés (Key Strategic Orientations) :

- KSO 1 « Promouvoir une autonomie stratégique ouverte en dirigeant le développement des technologies digitales et des technologies dites habilitantes, des secteurs et des chaînes de valeur avec l’objectif d’accélérer et de piloter les transitions numérique et verte par le biais d’innovations centrées sur l’humain ».

- KSO 2 « Restaurer la biodiversité et les écosystèmes européens et gérer la durabilité des ressources naturelles en vue de garantir la sécurité alimentaire ainsi qu’un environnement propre et sain ».

- KSO 3 « Faire de l’Europe la première économie circulaire fondée sur les technologies numériques, climatiquement neutre et durable par la transformation de sa mobilité, de son énergie, de la construction et de ses systèmes de production ».

- KSO 4 « Créer une société européenne plus résiliente, plus inclusive et plus démocratique, prête à réagir aux menaces et aux désastres, en répondant aux problèmes d’inégalités, en offrant des soins de santé de haute qualité et en encourageant tous les citoyens à être acteurs des transitions numérique et verte ».

De plus, le plan explicite la contribution des six clusters du pilier 2 « Défis mondiaux et compétitivité industrielle », aux orientations stratégiques et aux impacts visés par le programme. Aussi, chacune de ces orientations stratégiques couvre 3 à 4 domaines d’impact, eux-mêmes liés à des impacts attendus. Elément central d’une nouvelle approche axée sur l’impact dans le programme Horizon Europe, ces attentes décrivent les effets à long terme auxquels la recherche et l’innovation doivent contribuer. Au total, le plan stratégique définit 32 impacts attendus concernant les ambitions sociales, économiques, écologiques et scientifiques de l’Europe. Chaque impact visé est lié à au moins un cluster, pour assurer les synergies entre toutes les composantes du programme Horizon Europe.

Le plan stratégique recense également vingt-neuf partenariats européens co-programmés et cofinancés par l’Union européenne. Ces partenariats porteront sur des enjeux prioritaires tels que l’énergie, les transports, la biodiversité, la santé et l’alimentation.

Au travers de ce plan, la Commission européenne vise donc à favoriser la cohérence entre les programmes de travail biannuels d’Horizon Europe, les priorités de l’UE mais aussi les priorités nationales des Etats membres. Autrement dit, les investissements européens en matière de recherche et d’innovation pour 2021-2024 devront toujours être guidés par les grandes priorités de l’Union européenne : la transition numérique, la transition verte, l’autonomie stratégique et la résilience.

Le règlement du programme, qui a fait l’objet d’un accord informel en décembre 2020, doit encore être présenté au Parlement européen pour adoption avec une application rétroactive au 1er janvier 2021. Compte tenu des retards pris dans l’adoption des différents textes réglementaires du programme, la publication des programmes de travail définitifs et les premiers appels à propositions du programme Horizon Europe sont à présent annoncés pour début mai 2021. Ils seront présentés lors des Journées européennes R&I des 23 et 24 juin 2021.

Malgré tout, certains volets d’Horizon Europe font déjà l’objet de documents finalisés, non adoptés officiellement, en attendant la nécessaire adoption préalable du règlement cadre du programme. Or, ces programmes de travail consolidés pour 2021 et 2022 ont déjà permis d’annoncer des appels à venir pour :

- Le Conseil européen de l’innovation (EIC), l’un des principaux instruments du pilier 3 « Europe Innovante » et grande nouveauté d’Horizon Europe qui a pour mission de soutenir les technologies et innovations de rupture.

- Le Conseil européen de la Recherche (ERC) qui soutient des projets de recherche exploratoire, sur la base de l’excellence scientifique.

- Les actions Marie Sklodowska-Curie qui visent à encourager la mobilité des chercheurs.

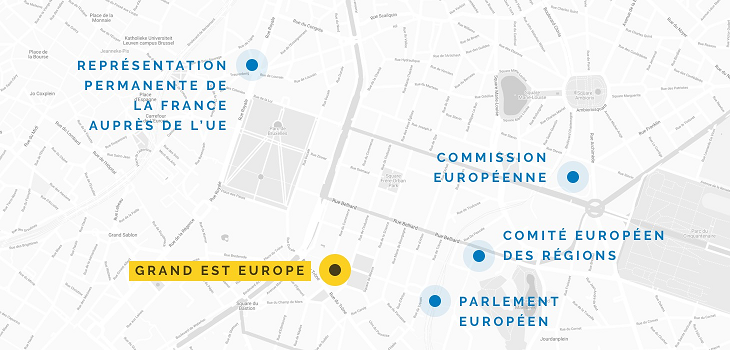

Le cycle « Horizon Europe en Grand Est », du 25 mars au 11 mai 2021, permet d’informer tous les acteurs de la recherche et de l’innovation du Grand Est sur la large palette d’opportunités et de thématiques couvertes par ce programme européen.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Vers une transformation numérique de l’Europe d’ici à 2030

Publié par Gaëtan Claeys le mardi 16 mars 2021

Recherche, innovation, enseignement supérieurLe 9 mars 2021, la Commission européenne a dévoilé sa vision de la décennie numérique de l’Europe d’ici 2030 et le plan qui décline les objectifs concrets.

Avec la crise sanitaire, le numérique est devenu omniprésent et les technologies numériques se sont imposées comme le moyen de maintenir la vie économique et sociale. La Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affiché, dès le début de son mandat, le caractère sine qua non de la priorité numérique au renforcement de la puissance de l’Union européenne et à sa souveraineté technologique face à la Chine et aux Etats-Unis. Dans son discours sur l’état de l’Union en septembre 2020, Ursula von der Leyen avait d’ailleurs appelé l’Europe à faire preuve de davantage de leadership numérique. Faisant suite à cet appel, le Conseil européen avait invité, en octobre 2020, la Commission européenne à présenter une « boussole numérique » complète pour exposer les ambitions européennes à l’horizon 2030.

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a présenté un plan qui concrétise cette ambition autour de quatre cibles : une main d’œuvre mieux formée, des infrastructures améliorées, une transformation des entreprises et une numérisation des services publics pour s’adapter au nouveau monde connecté.

Développer des compétences numériques à grande échelle

La décennie numérique veut positionner le citoyen au premier plan, avec un objectif d’au moins 80 % d’adultes qui devraient avoir des compétences numériques de base, objectif déjà affiché dans le socle européen des droits sociaux.

Alors que près des trois quarts des entreprises ne trouvent pas les professionnels dont elles ont besoin, la Commission européenne souhaite voir « 20 millions de spécialistes des TIC employés dans l’UE, avec une convergence entre les femmes et les hommes » (contre 7,8 millions en 2019, dont 18 % de femmes).

Ouvrir de nouvelles perspectives économiques aux entreprises européennes

D’ici à 2030, la Commission européenne souhaite que 75 % des entreprises de l’UE utilisent les services informatiques hébergés (« cloud »), l’intelligence artificielle et les mégadonnées.

Sur le plan de l’innovation, le nombre d’entreprises en expansion devrait s’accroître permettant ainsi de doubler le nombre de « licornes » européennes (entreprises valorisées à plus d’un milliard d’euros) ; l’Europe comptabilise 122 licornes en 2021.

Renforcer le déploiement d’infrastructures fiables et de technologies de pointe

La boussole numérique vise à développer des infrastructures numériques sûres, performantes et durables. Ainsi, la Commission européenne souhaite que d’ici à 2030 tous les ménages de l’UE disposent d’une connectivité en gigabit et toutes les zones peuplées soient couvertes par la 5G. En 2020, 59 % disposaient du gigabit et 14 % des zones urbaines étaient couvertes en 5G. Les capacités de l’Europe en 6G devraient aussi être largement consolidées d’ici à 2030.

En matière de traitement des données, la Commission européenne vise à renforcer l’informatique de pointe pour pouvoir traiter les données plus près du domicile, avec le déploiement de 10 000 nœuds de périphérie hautement sécurisés et neutres pour le climat. En installant ces centres de données locaux au plus près des utilisateurs et entreprises, l’accès à des services de données serait ainsi garanti sur une faible latence (quelques millisecondes). Ces technologies de pointe traitant les données plus près de la source éviteront de s’appuyer sur des centres de données distants, souvent basés dans des juridictions étrangères pour traiter et stocker les données.

De plus, la Commission européenne veut doubler la part de l’UE dans la production mondiale des semi-conducteurs de pointe, devenus incontournables dans les objets de notre quotidien comme l’automobile ou les téléphones mobiles : c’est donc au moins 20 % de la valeur mondiale des microprocesseurs qui seraient produits en Europe à destination des voitures connectées, des téléphones, des objets connectés ou encore de l’intelligence artificielle (IA).

La Commission européenne souhaite aussi que l’Europe dispose du premier ordinateur avec accélération quantique : ces ordinateurs de nouvelle génération promettent des puissances de calcul incomparables par rapport aux capacités actuelles, et tous les grands pays industriels sont lancés dans une course scientifique dans ce domaine.

Garantir une société ouverte et démocratique avec la numérisation des services publics

La Commission européenne vise un taux de 100 % à atteindre pour la fourniture en ligne des principaux services publics disponibles pour les citoyens et les entreprises européens, d’ici à 2030. En matière de santé, tous les citoyens européens devraient avoir accès à leurs dossiers médicaux électroniques. Enfin, un enjeu majeur réside dans la mise en œuvre de l’identité numérique des Européens, la Commission européenne souhaitant que 80 % des citoyens utilisent une solution d’identification numérique européenne d’ici 2030.

Pour réussir la transition numérique et favoriser une économie dynamique et durable, la Commission européenne prévoit de subventionner des projets de coopération multinationaux : le plan de relance de l’UE envisage de consacrer aux technologies numériques 20 % de ses financements, soit jusqu’à 145 milliards d’euros sur les trois prochaines années. En complément, chaque plan national de relance devrait consacrer également à la priorité numérique, au moins 20 % des financements prévus.

La Commission européenne lancera bientôt un vaste processus de discussion et de consultation sur cette « boussole numérique » présentée le 9 mars, y compris avec les citoyens : elle envisage un dialogue avec les États membres, le Parlement européen, les autorités régionales, les partenaires économiques et sociaux, et les entreprises. Elle prévoit également de lancer un forum multipartite sur la « boussole numérique ». Toutes ces concertations viseront à proposer un programme de politique numérique d’ici la fin de l’été et une déclaration interinstitutionnelle d’ici la fin de 2021.

Enfin, la Commission européenne a proposé de vérifier au moyen d’un Eurobaromètre annuel si les Européens ont le sentiment que leurs droits numériques sont respectés.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

La carte étudiante européenne poursuit son déploiement

Publié par Gaëtan Claeys le mardi 23 février 2021

Recherche, innovation, enseignement supérieurL’initiative « carte étudiante européenne » doit permettre à chaque étudiant de s’identifier et de s’inscrire facilement et en toute sécurité par voie électronique dans le cadre de sa mobilité dans des établissements d’enseignement supérieur en Europe.

La carte étudiante européenne, dans le cadre de la mise en place de l’espace européen de l’éducation d’ici à 2025, qui ambitionne de faire d’un temps de formation à l’étranger la norme, vise à faciliter l’accès à la mobilité Erasmus+ au plus grand nombre et à améliorer la qualité de ces mobilités . De plus, cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de digitalisation et dématérialisation des procédures liées à la mobilité étudiante Erasmus+ en s’appuyant sur trois outils : la carte étudiante européenne, l’application mobile Erasmus+ et le réseau « Erasmus without Paper ».

La carte étudiante européenne offrira de nombreuses fonctionnalités aux étudiants pour leur permettre de profiter pleinement de leur expérience à l’étranger : facilitation de l’apprentissage mixte en donnant un accès aux cours et supports en ligne, accès aux services offerts par l’université d’accueil (logement, restauration, bibliothèques…), et, à terme, réductions sur des activités culturelles dans toute l’Europe.

En instaurant un guichet électronique unique, l’application mobile Erasmus+ permettra à l’étudiant d’effectuer en ligne toutes ses démarches administratives avant, pendant et après son séjour. Quant au réseau « Erasmus without paper », il sera l’espace d’échange sécurisé des données des étudiants entre les établissements européens. Les établissements pilotes utilisant déjà ce réseau pour la gestion des contrats pédagogiques ont déclaré un gain de temps de 40 % à 50 %.

Les cartes étudiantes nationales deviendront donc carte étudiante européenne grâce à l’apposition d’un hologramme certifiant, mais aussi d’un « code QR » contenant un identifiant unique. La plateforme ESC-R a été créée pour collecter, gérer et échanger les informations des étudiants en toute confidentialité et sécurité entre les établissements de l’Union européenne.

La Commission européenne souhaite mettre pleinement en œuvre cette initiative d’ici 2021, avec un objectif de généralisation fin 2023 : les établissements d’enseignement supérieur participant au programme Erasmus+ devront s’engager à utiliser le réseau « Erasmus without paper ».

Avec une enveloppe allouée de 40 millions d’euros sur 2 ans à cette initiative, la Commission européenne a lancé un appel d’offres pour organiser la structuration, la gouvernance, la maintenance, le développement et la pérennisation de l’initiative carte étudiante européenne..

Dans le Grand Est, les étudiants du campus européen EUCOR ont participé dès 2018 à une expérimentation du dispositif, : en coopération avec le CROUS de Strasbourg, EUCOR, groupement européen de cinq universités (Bâle, Fribourg, Haute-Alsace, Strasbourg et Institut de technologie de Karlsruhe) a été campus pilote. Depuis la rentrée universitaire 2020-2021, la carte étudiante européenne est également déployée au sein de l’Université de Lorraine et de l’Université de technologie de Troyes.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Transformation numérique durable en Europe : Lancement de la plateforme « living-in.eu »

Publié par Gaëtan Claeys le mardi 16 février 2021

Recherche, innovation, enseignement supérieurLancée en janvier 2021, la plateforme living-in.eu est une action en vue de promouvoir la transformation numérique durable. Les participants se fixent dans leur déclaration conjointe l’objectif de « faire de nos villes et collectivités des lieux intelligents et durables où les gens aiment vivre et travailler ». Ils visent une approche qui assure le respect des valeurs et de la diversité européenne, ainsi que des droits numériques des individus.

Porté initialement par la Présidence finlandaise du Conseil de l’Union européenne en 2019, ce projet a reçu le soutien de la Commission européenne et du Comité des régions, en coopération avec des réseaux de villes et de collectivités de l’Union européenne (Eurocities, Open & Agil Smart Cities, The European Networks of living labs)

Le but à atteindre selon eux est la souveraineté technologique de l’UE avec « le déploiement et le développement de plateformes ouvertes, interopérables, intersectorielles et transfrontalières comme moyen d’accélérer la transformation numérique ».

Concrètement, les organisations se sont engagées à développer ensemble des mesures durables financières, techniques, juridiques et de formation comme par exemple :

- Un plan d’investissement conjoint en faveur de l’adoption de solutions numériques existantes communes et de leur déploiement à grande échelle dans l’UE ;

- Le renforcement des investissements des fonds et programmes de l’UE dans la transformation numérique locale, afin de garantir une Europe inclusive et durable ;

- L’évaluation des mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre d’un cadre commun de l’UE relatif à des solutions numériques intersectorielles et transfrontalières en faveur des villes et des collectivités ;

- Le développement des approches de conception centrées sur le citoyen comme nouvelle compétence d’élaboration des politiques.

Réduction de l’empreinte énergétique, développement de la participation citoyenne, extension de la vision transfrontalière, l’idée est de mettre les moyens en œuvre pour que des solutions numériques permettent « à au moins 300 millions d’Européens de jouir d’une meilleure qualité de vie à l’horizon 2025 ».

Pour suivre le développement des différentes actions, rendez-vous sur le site de la plateforme.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Horizon Europe : 95,5 milliards € dédiés à la recherche et l’innovation

Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 12 février 2021

Recherche, innovation, enseignement supérieurLa présidence portugaise de l’Union européenne et la Commission européenne ont lancé le programme Horizon Europe 2021-2027, le 2 février 2021 au travers d’un événement virtuel qui a rassemblé plus de 2000 participants.

A l’occasion du lancement officiel du 9ème programme-cadre pour la recherche et le développement (PCRD), Mariya Gabriel, Commissaire européenne à la recherche, l’innovation, la culture, l’enseignement et la jeunesse, a présenté Horizon Europe comme un instrument clé pour consolider l’Espace européen de la Recherche et comme catalyseur d’excellence scientifique et d’opportunités d’innovation.

Un programme de recherche puissant structuré autour de trois piliers principaux

Horizon Europe, comme Horizon 2020 avant lui, reste le programme de financement de l’Union européenne doté de l’enveloppe budgétaire la plus importante pour les sept prochaines années à venir, avec 95,517 milliards €. L’Union européenne estime qu’Horizon Europe rapportera jusqu’à 11€ de gains de produit intérieur brut pour chaque euro investi et jusqu’à 100 000 emplois dans la recherche et l’innovation pourraient être créés avant la fin de 2027. Le programme européen pour la recherche et l’innovation est donc aujourd’hui perçu comme essentiel par les Etats membres : il vise à construire un avenir résilient, à l’instar du rôle important de son prédécesseur Horizon 2020, dans la recherche pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La Commissaire a également souligné l’importance de ce programme selon elle pour participer aux progrès technologiques qui vont contribuer à l’autonomie stratégique européenne

-

L’excellence scientifique

Ce premier pilier a vocation à soutenir, avec 25 milliards d’euros, la recherche fondamentale via le Conseil européen de la recherche (ERC), les Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), et les infrastructures de recherche (ESFRI).

-

Les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne

Représentant 56% du budget global, avec 53,5 milliards d’euros, le pilier 2 vise à renforcer l’innovation au travers de projets de recherche collaborative (incluant au moins 3 entités différentes issues de 3 pays différents) autour de six pôles (clusters) :

- la santé ;

- la culture, la créativité et la société inclusive ;

- la sécurité civile pour la société ;

- le numérique, l’industrie et l’espace ;

- le climat, l’énergie et la mobilité ;

- l’alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l’agriculture et l’environnement.

Ce pilier inclut également un nouveau concept avec les « Missions » de recherche, qui visent à intégrer la société civile dans la recherche des solutions à déployer pour relever des défis relevant de cinq domaines : le cancer, l’adaptation au changement climatique, les villes intelligentes et neutres en carbone, la santé des sols et l’alimentation, la santé des océans, des mers, ainsi que des eaux côtières et continentales.

-

L’Europe innovante et inclusive

Le programme comprend pour la première fois un nouveau pilier d’actions en soutien aux innovations de rupture. Avec 13,5 milliards d’euros, ce pilier vise à consolider les écosystèmes européens d’innovation (EIE), la croissance des PME innovantes et à booster les innovations de rupture. Le Conseil européen de l’innovation (EIC) soutiendra les innovations les plus avancées et les plus révolutionnaires afin de les traduire sur le marché. Il contribuera à développer le paysage global de l’innovation européenne en synergie avec l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT).

Horizon Europe comporte également un socle transversal intitulé « élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche » auquel est dédié 3,3 milliards d’euros.

Horizon Europe est donc vu comme un programme de financement s’inscrivant dans une vision à long terme pour créer des partenariats qui contribueront à atteindre la neutralité carbone de l’Union européenne à l’horizon 2050.

Au fil des années, le PCRD est ainsi devenu essentiel pour l’innovation territoriale pour les régions européennes : en Grand Est, Horizon 2020 a permis de financer 232 projets de 2014 à 2018 avec plus de 122 millions € de subventions européennes attribuées notamment à des projets d’universités, de centres de recherche et d’entreprises (chiffres globaux les plus récents). Les acteurs de la recherche et de l’innovation du Grand Est se préparent donc aujourd’hui à candidater et à contribuer à ce puissant programme.

Si le cadre global et le budget du programme sont à présent scellés, le calendrier de lancement des premiers appels à projets reste quant à lui encore à confirmer. Lors de cet événement, l’appel a été clairement lancé au Conseil de l’Union et au Parlement européen de conclure leurs négociations pour adopter le plan stratégique 2021-2024 puis les programmes de travail 2021-2022, et ce dans les semaines à venir pour que les premiers appels à projets puissent être lancés au cours du printemps 2021.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Gaia-X : la mise en œuvre se précise, le hub français se met en place

Publié par Gaëtan Claeys le lundi 1 février 2021

Recherche, innovation, enseignement supérieurLe 22 janvier 2021, le « French Gaia-X hub », référent français du consortium européen Gaia-X, a officiellement lancé ses activités et présenté les prochaines échéances.

Pour être plus compétitives et accroître leur productivité, 70 à 80 % des entreprises européennes devraient, selon la Commission européenne, utiliser des « clouds » (serveurs informatiques distants), alors qu’elles sont seulement 26 % à le faire actuellement. Répondant ainsi à un enjeu important de création d’un « cloud » souverain en Europe, l’initiative franco-allemande Gaia-X, qui réunit à parité 22 membres fondateurs allemands et français, vise à appuyer la création d’espaces de données thématiques. Pour permettre aux entreprises d’échanger des données et de les fédérer au sein d’un écosystème européen, Gaia-X devra conclure une série d’accords permettant à des fournisseurs de services de cloud d’inter-opérer en respect de la réglementation européenne de protection des données.

Rassemblant déjà près de 160 membres, la Gaia-X AISBL (organisation centrale basée à Bruxelles) portera le projet au niveau européen avec un conseil d’administration composé uniquement des représentants d’entreprises : elle devrait être officialisée en février 2021 et tenir sa première assemblée générale le 7 juin prochain.

Cependant, les espaces de données sectoriels seront quant à eux gérés par des hubs nationaux. Pour la France, celui-ci est coordonné et porté par le Cigref (association représentative des plus grandes entreprises et administrations publiques françaises, exclusivement utilisatrices de solutions et services numériques), accompagné de trois partenaires : l’Académie des technologies, le pôle de compétitivité Systematic Paris-Region et la Direction générale des Entreprises du Ministère de l’économie et des finances. L’événement du 22 janvier, première rencontre avec les acteurs français du numérique, a permis de présenter les espaces de données déjà formés, parmi eux l’écosystème dédié à la finance, celui dédié au transport et à la mobilité, ou encore aux soins de santé. L’initiative reste un processus ouvert à ce stade, les partenaires intéressés étant invités à contacter le Cigref pour rejoindre le hub français.

Gaia-X représente une opportunité forte en Grand Est. La Région voit dans ce cloud souverain en Europe notamment un intérêt pour que la collecte et le stockage des données des entreprises du territoire soient sécurisés et créent de la valeur. Afin de se positionner à l’échelon européen comme un acteur régional majeur du numérique, la Région a dès lors recensé Gaia-X comme l’un des 40 projets structurants dans le cadre des défis du plan de relance Business Act Grand Est. Gaia-X devrait ainsi alimenter la dynamique de transformation numérique du territoire.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Mieux protéger les travailleurs à l’ère du numérique

Publié par Gaëtan Claeys le jeudi 28 janvier 2021

Recherche, innovation, enseignement supérieurLe Parlement européen a adopté le 21 janvier 2021 une résolution recommandant l’adoption d’un cadre législatif européen permettant à ceux qui travaillent avec des outils numériques de s’en déconnecter en dehors de leurs heures de travail.

Selon les députés européens, le droit à la déconnexion devrait être un droit fondamental reconnu et garanti au sein de l’Union européenne. Alors qu’il n’existe pas encore de législation européenne en la matière, cela apparait, pour les eurodéputés, d’autant plus nécessaire que la pandémie de la COVID-19 a obligé près d’un tiers des travailleurs de l’UE à télétravailler, contre seulement 5% avant la crise sanitaire.

Dans un monde où les ressources numériques sont devenues un des principaux outils professionnels pour une grande partie des travailleurs, cette initiative vise à lutter contre la connexion permanente et son impact négatif sur l’équilibre vie professionnelle – vie privée. Ce cadre européen devrait notamment :

- définir des exigences minimales pour le travail à distance ;

- inciter à prendre les mesures nécessaires au sein des entreprises, notamment au moyen de conventions collectives entre partenaires sociaux, pour améliorer la protection des travailleurs et renforcer leurs droits à se déconnecter des outils numériques, y compris des moyens de communication, en dehors des heures de travail, sans avoir à subir de répercussions ou mesures défavorables.

La France, reconnue comme pionnière en la matière, est le premier pays européen à avoir légiféré sur ce sujet : dès le 1er janvier 2017, la Loi Travail (dite El Khomri) a reconnu un droit à la déconnexion aux salariés français. Les premiers bilans commencent à être dressés en France, notamment dans le Grand Est, avec la publication en novembre 2020 d’un rapport de l’Institut du Travail (Université de Strasbourg) sur l’analyse des accords de déconnexion pris par des structures sur le territoire du Grand Est.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Nouveau programme Erasmus+ 2021–2027 : davantage d’opportunités pour un public plus large

Publié par Gaëtan Claeys le lundi 25 janvier 2021

Mobilités, tourisme et culture Recherche, innovation, enseignement supérieurLa conférence nationale de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, organisée le 14 janvier 2021, a présenté le nouveau programme Erasmus+ pour la période 2021-2027 : une palette d’opportunités qui vise l’enseignement scolaire, la formation professionnelle, l’éducation des adultes, l’enseignement supérieur, mais aussi la jeunesse et le sport.

En moyenne 100.000 Français, dont 4600 jeunes originaires du Grand Est, vivent une expérience Erasmus+ chaque année : parmi eux, plus de 50 % d’étudiants (stages ou études), environ 30 % d’alternants, stagiaires et formateurs de la formation professionnelle et 20 % d’enseignants et professeurs. Si ces mobilités ont été impactées par la pandémie, les expériences à l’étranger continuent d’intéresser : en 2020, les demandes de mobilité Erasmus par des porteurs de projets français ont augmenté de 7 %.

L’Union Européenne a voté un budget en hausse de 80% pour la période 2021-2027, soit un financement de 26 milliards d’euros, avec l’objectif de soutenir 10 millions de mobilités européennes en sept ans, au travers de ce nouveau programme plus accessible, plus inclusif et plus innovant.

Un programme plus accessible

Le nouveau programme se veut plus simple d’accès grâce à la généralisation du système d’accréditation (ticket d’entrée qui donne l’accès aux financements Erasmus+) à l’enseignement scolaire, la formation professionnelle, l’éducation des adultes et, la jeunesse. L’accréditation pourra être valable pour une période de sept ans maximum : une façon de sécuriser les porteurs de projets de mobilité sur toute la période du nouveau programme, en leur garantissant un accès simplifié aux enveloppes budgétaires.

Autre nouveauté, le programme entend s’ouvrir aux petites organisations non familières d’Erasmus+ pour leur permettre de débuter au sein de partenariats de petite taille, en créant des projets plus courts, impliquant des dépenses moindres et des démarches administratives plus simples.

Un programme plus inclusif qui s’ouvre à de nouveaux publics

Avec le programme 2021-2027, davantage d’enseignants vont pouvoir aller se former à l’étranger et observer les pratiques de leurs confrères. Celui-ci veut soutenir la mise en place d’un réseau d’instituts européens de formation des professeurs pour leur permettre de bénéficier d’une expérience dans un autre pays européen et de découvrir d’autres systèmes scolaires.

Le programme déploie également un nouvel axe : les départs d’élèves de la maternelle au lycée, avec un accent sur les collégiens. Ce volet vise à permettre à un nombre croissant de jeunes de faire l’expérience de l’international dès le plus jeune âge, avec des mobilités courtes, en groupes, pour contribuer à lever les freins psychologiques des jeunes et de leur famille. Cela devrait favoriser, plus tard au cours de leurs parcours de formation, des mobilités individuelles de longue durée.

L’inclusion sociale étant au cœur du nouveau programme, Erasmus+ pourra être accessible à des personnes qui n’en bénéficiaient pas ou trop peu jusqu’à présent : apprentis et élèves de la formation professionnelle, adultes en réinsertion, personnes en situation de handicap. En France, pour booster les départs des apprentis, des référents mobilité seront par exemple mis en place dans les centres de formation des apprentis (CFA). Ce public pourra bénéficier de nouveaux formats tels que des échanges virtuels et des périodes d’apprentissage à l’étranger plus courtes. Les apprenants adultes (peu ou pas qualifiés) vont pouvoir aussi partir en Erasmus. Ainsi, tous les organismes, publics ou privés, qui accompagnent des adultes dans des apprentissages non formels ou informels, sont éligibles : par exemple les centres sociaux, les associations d’éducation populaire, les institutions culturelles, les musées, les bibliothèques, etc.

Enfin, le programme devrait également stimuler les échanges sportifs en permettant aux entraîneurs et au personnel de se former à l’étranger grâce à des cours, des visites d’étude et des expériences d’observation en immersion.

Un programme plus innovant

Le programme accordera une attention particulière à l’éducation au développement durable et à l’éducation numérique. Les projets devront donc intégrer ces dimensions dans les activités proposées et permettre aux bénéficiaires de développer leurs compétences sur ces questions.

Une incitation financière est prévue pour encourager la mobilité à moindre impact carbone : par exemple, les participants utilisant des moyens de transport moins polluants verront leur bourse revalorisée. Cela se traduira aussi par un soutien élargi aux mobilités dites hybrides, proposées depuis le 1er juin 2020, associant activités virtuelles (apprentissage à distance, développement de plateforme et projets eTwinning, etc.) et mobilités physiques à l’étranger (qui peuvent alors être plus courtes – 5 à 30 jours).

Un programme qui booste l’excellence européenne

Pour consolider l’espace européen de l’éducation, le soutien à la coopération entre les universités européennes des différents États membres sera renforcé dans le cadre des alliances d’universités européennes, permettant d’accroître leurs performances et leur attractivité. Alors que les premiers projets ont été lancés en 2018, il existe aujourd’hui 60 alliances d’universités européennes, dont plus de 30 impliquant des universités françaises, et par exemple deux dans le Grand Est : EPICUR, l’alliance d’universités européennes portée par l’Université de Strasbourg, ou l’Alliance Université de technologie européenne – EUt+, pilotée par l’Université de Technologie de Troyes.

La création de centres d’excellence pour l’apprentissage et la formation professionnelle sera également possible : ils seront l’équivalent des alliances d’universités européennes pour l’enseignement professionnel.

Enfin en raison du Brexit, le Royaume-Uni n’est plus pays membre d’Erasmus+ 2021-2027 et ne peut donc plus participer à ses activités dans le cadre des nouveaux projets déposés à compter de 2021.

Le nouveau programme entend apporter un soutien accru à tous les secteurs de l’éducation et de la formation, ainsi que de la jeunesse et du sport. Il devrait contribuer à un objectif important, que la France souhaiterait même prioritaire en vue de sa Présidence de l’Union européenne en 2022 : permettre à la moitié d’une classe d’âge d’avoir passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays européen.

Le guide du programme est annoncé pour le mois de mars. Et les candidatures se feront via un nouveau portail « mon projet Erasmus », prochainement mis en ligne pour les appels à projets, dont les premiers devraient être lancés au cours du printemps.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Appel à candidatures pour le programme des jeunes professionnels en délégation

Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 8 janvier 2021

Agriculture, affaires sociales, emploi Économie, industrie, énergie Recherche, innovation, enseignement supérieurLe Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a fondé conjointement avec la Commission européenne un programme de stages de haut niveau : le programme des jeunes professionnels en délégation (JPD). Il représente une opportunité pour les jeunes professionnels des États membres de l’UE d’effectuer un stage de 12 mois renouvelable dans des délégations de l’UE du monde entier. Un appel est actuellement ouvert jusqu’au 31 janvier 2021. Pour le cycle actuel 2019-2021, 80 jeunes professionnels sont affectés dans différentes délégations au sein des services du SEAE ou de la Commission européenne.

Les jeunes répondant aux critères suivants sont invités à candidater :

- Vous êtes ressortissant d’un des États membres de l’UE;

- Vous êtes titulaires d’au moins un diplôme universitaire équivalant à un master dans un domaine ayant trait aux activités des délégations;

- Vous possédez une excellente maîtrise de l’anglais et/ou du français; la connaissance d’autres langues est un atout;

- Vous êtes vivement intéressés et motivés par un travail dans une délégation;

- Facultatif : vous possédez une expérience professionnelle ou pratiquez une activité para-universitaires telles que le bénévolat ou la publication de travaux

- Vous justifiez d’une expérience professionnelle maximale de quatre années, dont un an au maximum avec le SEAE, la Commission ou tout autre organe de l’UE et avez entre 22 et 35 ans.

Le SEAE et la Commission européenne financeront au minimum 2 postes de JPD pour la France pour le cycle 2021-2023 : 1 dans la section politique, presse et information (SEAE) et 1 dans les secteurs gestion de l’aide, commerce et économie (Commission).

Les candidatures doivent être déposées en ligne sur une plateforme dédiée, en format PDF. Retrouvez ici toutes les modalités de candidature.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Numérique : Nouveaux usages et nouvelles politiques en Europe et en Région

Publié par Gaëtan Claeys le jeudi 17 décembre 2020

Recherche, innovation, enseignement supérieurLa Commission européenne vient de présenter deux propositions législatives visant à réguler le secteur numérique dans l’Union européenne : le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act – DSA), et le Règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act – DMA).

Les règles applicables actuellement au secteur du numérique remontent à l’an 2000, une époque où les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ne disposaient pas encore de la même influence qu’aujourd’hui. Pour la Commission européenne, il était donc temps d’agir pour actualiser la législation aux nouveaux défis du secteur du numérique.

Haine en ligne, loi du plus fort, désinformation, vente de contrefaçons : les deux textes devraient permettre d’éradiquer ces pratiques du monde virtuel, qui fragilisent aussi bien l’économie que la démocratie. Comme le martèle Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur : « Ce qui est interdit dans le monde réel l’est aussi dans le monde virtuel », citant notamment les attaques racistes, les contenus terroristes, la pédopornographie, la vente de contrefaçons ou de produits ne respectant pas les normes européennes. Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne en charge de l’Europe à l’ère du numérique, et Commissaire à la Concurrence, a précisé quant à elle, que « les deux textes poursuivront un seul et même objectif : nous protéger en tant qu’utilisateurs, clients, entreprises, afin de nous garantir un accès à un large choix de produits et de services sûrs en ligne ». Le DSA et le DMA s’annoncent donc comme le pivot de l’organisation de l’espace numérique dans lequel nous évoluerons demain.

Mais quelle est la différence entre Digital Services Act et Digital Markets Act ?

Le DSA vise à responsabiliser les plateformes et protéger l’utilisateur

Le Digital Services Act s’attaque à la régulation des contenus, c’est-à-dire à la sphère sociale du numérique. Les grands réseaux sociaux étant devenus des espaces publics, il est nécessaire que leur fonctionnement soit transparent et qu’ils puissent être contraints à modérer leurs contenus. Les grandes plateformes pourraient donc être tenues d’agir rapidement pour supprimer tout contenu illégal, défini par la Commission européenne comme comprenant entre autres le discours de haine, le harcèlement, la contrefaçon, l’utilisation de matériels protégés par le droit d’auteur, le contenu terroriste, discriminatoire, pédophile, ou encore le dévoilement d’images privées.

Sur d’autres volets concrets, et pour lutter contre la contrefaçon et la vente de produits dangereux, la vente sur internet étant propice aux arnaques, le DSA devrait imposer aux vendeurs en ligne de contrôler l’identité des revendeurs avant de les autoriser sur leur plateforme.

Le DMA entend redynamiser l’écosystème des petites et moyennes entreprises, en leur offrant un accès plus large au marché européen

Ce texte propose de mettre en place un outil d’enquête sur le marché pour détecter les phénomènes de monopole et les pratiques anticoncurrentielles, une critique récurrente à l’encontre des GAFAM. Les grandes plateformes auraient notamment l’obligation de notifier à la Commission européenne tout projet d’acquisition de firmes en Europe. Aujourd’hui, quand l’Union européenne constate un abus de position dominante, elle peut lancer des enquêtes, mais celles-ci durent généralement des années et ne sont pas suffisamment dissuasives pour les géants du numérique. Le nouvel outil d’investigation devrait permettre d’intervenir sur les marchés avant que la position dominante ne soit établie. Les critères quantitatifs et qualitatifs pour déterminer les entreprises soumises à ces règles devraient être précisés, mais on sait déjà que les infractions pourraient être punies par des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaire annuel des entreprises concernées.

Une autre nouvelle règle importante ferait son apparition pour contraindre à la transparence des algorithmes : les grandes plateformes devraient à présent dire comment elles décident des informations et produits recommandés à l’internaute. La transparence des publicités en ligne, domaine primordial pour l’Europe, est ici clairement visée. Pour éviter que des publicités comportant de fausses informations ne soient diffusées à grande échelle (cf. Brexit), de nouvelles règles d’information immédiate devraient être imposées sur les sources des publicités, comme le budget, l’auteur ou la raison de l’argumentaire utilisé.

D’autres contraintes devraient limiter l’usage des données privées et rendre obligatoire le partage de données, un enjeu clé pour instaurer une concurrence loyale : les entreprises devraient notamment ouvrir leurs bases de données aux régulateurs et aux chercheurs.

Réguler l’économie numérique de l’UE devrait profiter à l’innovation et aux PME du Grand Est

Ces nouveaux règlements seront d’autant plus importants que la pandémie de Covid-19 a accru la place du numérique dans nos vies, que ce soit pour travailler, apprendre, consommer ou se divertir. Ces nouvelles dispositions européennes seront aussi essentielles dans le contexte de relance et de numérisation de masse des commerces, le Grand Est ne faisant pas exception. La fermeture des commerces à deux reprises en 2020 a imposé au secteur marchand de basculer vers les canaux de distribution numériques. Dans cette perspective, la Région Grand Est, avec l’aide et l’engagement de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est et de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est, a choisi d’aider ses artisans, petits commerçants, acteurs touristiques, viticulteurs et agriculteurs via le dispositif « Grand Est Transformation Digitale » pour les accompagner dans cette mutation rapide et accélérer leur digitalisation, un accompagnement complet visant à acquérir compétences et équipements. Outre ce parcours, et en réponse directe à la crise sanitaire, un dispositif d’urgence a été activé fin 2020 pour constituer une vitrine régionale jachetelocal.grandest.fr , regroupant des centaines de commerces de proximité et des milliers de produits.

Le DSA et le DMA, qui entreront en vigueur après négociation et adoption par le Parlement européen et le Conseil de l’Union, représenteront un cadre réglementaire important s’appliquant à nos entreprises régionales, quelle que soit leur taille, et qui protégera tous les acteurs contre les dérives de la numérisation.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter